阿瑟·科恩伯格简介

基本资料

中文名:阿瑟·科恩伯格

外文名:Arthur Kornberg

国籍:美国

出生日期:1918年3月3日

逝世日期:2007年10月26日

毕业院校:纽约城市学院

主要成就:诺贝尔生理学和医学奖

个人履历

他自幼聪慧过人,在初等和中等教育阶段曾3次跳级,仍然成绩优异。1942年进入美国国立卫生研究院做从事研究工作。1947年,他组建了酶学研究室并任主任。1953~1959年,他应聘华盛顿大学医学院微生物学系任教授。1959年,他组建了斯坦福大学医学院生物化学系并任教授至今。他是美国科学院院士、英国皇家学会会员。半个多世纪以来,他一直活跃于生物化学研究领域,并于1965年当选为美国生物化学学会主席,但他的研究成果却对分子遗传学、基因克隆、基因测序、基因诊断以及基因组计划等现代遗传学的各个重大问题都起到了至关重要的作用。

获奖

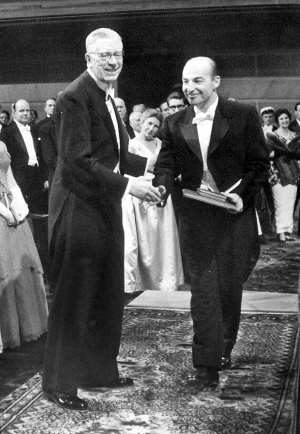

科恩伯格最引人注目的研究工作,是在20世纪50年代中期用实验证明DNA的复制并分离了复制所需的酶,这集中反映在他于1956年发表的著名论文《脱氧核糖核酸的酶促合成》一文中,他因此于1959年获得诺贝尔生理学和医学奖。

荣誉

在1953年以前,基因的物质本性一直是困扰着全世界生物学家的问题。1953年4月25日《自然》杂志发表了沃森(J.Watson)和克里克(F.Crick)的DNA双螺旋结构模型,既反映了DNA分子可能具有的无穷多样性,又能立刻提出DNA分子自我复制的可能机制,使生物学家一下子接受基因的物质本性就是DNA。但是,DNA双螺旋结构模型虽然是以众多的实验结果为依据,但它本身却尚有待于实验证明。尤其是,DNA果真是一种能自我复制的分子吗??在DNA双螺旋结构模型发表之后,科恩伯格就以这一模型作为设想基础,用实验方法研究DNA的复制,很快得到成功,于1956年发表了初步结果。他成功的原因之一在于他有一个正确的分析:他觉得构成DNA分子的单体虽然是4种脱氧核苷一磷酸,但是,DNA合成的原料却不是4种脱氧核苷一磷酸,而是4种脱氧核苷三磷酸。4种脱氧核苷三磷酸缺1种都不行,用4种脱氧核苷二磷酸或4种脱氧核苷

专著

科恩伯格的主要专著有:《DNA合成》(1974);《DNA复制》(1980);《DNA复制-增补版》(1982);《DNA复制-第2版》(1992);《黄金螺旋:走进生物技术的探险之路》(1995)。1989年,他出版了自传《为了对酶的爱:一个生物化学家的毕生探索之路》。?

科恩伯格于1943年与西尔维·鲁思·利维(SylvyRuthLevy)结婚,生有3子。长子罗杰·戴维·科恩伯格(RogerDavidKornberg,1947-)是斯坦福大学结构生物学教授,在建立染色质基本结构的核小体模型中起了关键作用。次子托马斯·比尔·科恩伯格(ThomasBillKornberg,1948-)是旧金山加州大学生物化学教授。幼子肯尼思·安德鲁·科恩伯格(KennethAndrewKornberg,1950-)是专长于实验室设计的建筑师。1986年西尔维夫人去世。科恩伯格于1988年与查伦·沃尔什·莱弗林