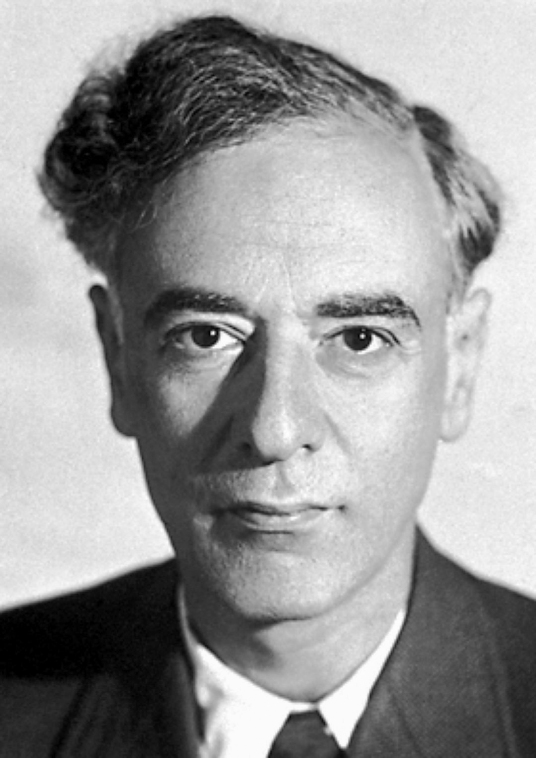

列夫·达维多维奇·朗道简介

基本资料

中文名:列夫·达维多维奇·朗道

外文名:(俄文)Лев Давидович Ландау (英文)Lev Davidovich Landau

国籍:苏联

民族:犹太人

出生地:俄罗斯帝国巴库

出生日期:1908年1月22日

逝世日期:1968年4月1日

毕业院校:巴库大学、列宁格勒大学

职业:物理学家

主要成就:1962年获诺贝尔物理学奖

性别:男

学位:博士

人物生平

早年经历

朗道,苏联科学家,1908年1月22日出生于里海之滨巴库的一个知识分子家庭里。朗道是犹太血统,信奉犹太教。他的家庭特别崇尚科学,这是一个在俄罗斯帝国时期少有的充满科学氛围的家庭。其父是一位石油工程师,在巴库油田工作。母亲曾在圣彼得堡接受过医学教育,当过教师和医生等职务。他的姐姐索菲娅后来成为一名化学工程师。朗道从小聪明过人。

天才成长

1912年4岁就能阅读书籍,被誉为“神童”。由于第一次世界大战和苏俄内战的影响,学校的正常教学秩序得不到保障,知识的获得在很大程度上要依靠自学。但是这对朗道来说,也许是一件幸运的事情。朗道在班上年龄最小、个子最矮小,很少与小伙伴嬉闹。数学读物上的数字和几何图形成了他最着迷的伙伴。朗道7岁学完了中学数学课程,12岁时就已经学会微分,13岁时学会了积分,可以说“数学思维几乎成了他的本能”。

求学经历

朗道13岁中学毕业,他的父母认为他上大学还太小,特别是父亲希望他

个人生活

妻子:孔克尔迪亚·德罗班特塞娃

主要成就

朗道思想敏锐,学识广博,精通理论物理学的许多分支。在他50岁生日时,朋友们列举了他对物理学的十大重要贡献:①引入了量子力学中的密度矩阵概念(1927);②金属的电子抗磁性的量子理论(1930);③二级相变理论(1936~1937);④铁磁体的磁畴结构和反铁磁性的解释(1935);⑤超导电性混合态理论(1943);⑥原子核的统计理论(1937);⑦液态氦Ⅱ超流动性的量子理论(1940—1941);⑧真空对电荷的屏蔽效应理论(1954);⑨费米液体的量子理论(1956);⑩弱相互作用的复合反演理论(1957)。尤其是在量子液体(见液态氦)的理论方面,他的贡献更为突出。

他的另一些引人注目的贡献是:1937年利用费米气体模型推测恒星坍缩的质量,1946年在理论上预言等离子体静电振荡中不是由碰撞引起的耗散机制(称为朗道阻尼)的存在,等等。过了18年后这一预言才由一些美国物理学家在实验上予以证实。

朗道十诫

朗道就像有人曾评价的是“典型的浪漫派科学家”。对多种科学领域都有百科全书式的知识,特别对边缘科学表现出强烈的兴趣,使他观察事物敏锐,分析问题深刻、全面,富于创见。朗道认为,费米是一位不可多得的“全能物理学家”,在费米逝世以后,他感叹他说:“现在我就是最后一位全能物理学家了”。应该承认,他的这种看法并非自夸自赞,而是有着不容怀疑的真实根据的。

朗道对理论物理学的许多方面,在国际物理学界享有很高的声望。1962年授予他诺贝尔物理学奖。提到的凝聚态和液氦的理论工作,只是他工作的冰山一角。

物理学上,朗道的贡献是多方面的,也许是借用摩西十诫之名,1958年,苏联原子能研究所为了庆贺朗道的50寿辰,曾经送给他一块大理石板,板上刻了朗道平生工作中的10项最重要的科学成果,把他在物理学上的贡献总结为“朗道十诫”,这10项成果是:

1、量子力学中的密度矩阵和统计物理学(1927年);

2、自由电子抗磁性的理论(19

朗道学派

朗道对自己和学生们要求很高。他要求自己的论文每篇都有基本的重要性,从来不理会那些无关宏旨的烦琐题目。他鄙视那些为了世俗的名利而“作学问”的庸人,把那种人叫做“科学的吞食者”,即“靠科学吃饭的人”。他也看不起那种华而不实的学术“论文”,说那只是“废话”和“空气中的振动”。他重视思想交流(包括国际交流),把那些夜郎自大、固步自封的人物叫做“病态物理学家”。他热爱自己的工作,真正做到了锲而不舍,在监狱中当生命和荣誉都受到无比严重的威胁时,他还经常沉浸在学术思维中而达到废寝忘食的地步。在学术讨论中,他常常一针见血地指出别人的错误和缺点。他的思想的敏锐性和严密性甚至对某些人构成了“严重的威胁”。在这方面,人们常常把他和泡利相提并论,而且在态度的不留情面和语言的尖锐坦率方面,郎道甚至比泡利有过之而无不及。

朗道出众的演说才能和他的才华所放射出的耀眼的光芒深深地吸引着学生们。真是名师出高徒,这些学生们后来都

人物评价

列夫·达维多维奇·朗道是最后一个全能物理学家,是著名的神童。

人物争议

朗道虽然在科学上取得了空前的成功,但是他的声名则主要限制在学术圈内。即使在学术上朗道还多少有些“学阀”作风,有些被朗道枪毙掉的论文,后来被证明是极重要的,朗道留下了太多的遗憾,让后人为他惋惜。朗道的天才和才华成就使他过于自负.对自己的智慧和直觉产生了太大的自信,使他目空四海,在他眼里世界上没有几个物理学家。他当了苏联科学院物理学部的主任后,科学研究中更加固执、武断,缺乏民主精神。

1956年,他的这种过于自负的个性使前苏联科学院蒙受了无法弥补的损失。事情是这样的:这一年,苏联物理学家沙皮罗在对介子衰变的研究中,发现了介子衰变过程中宇称不守恒。他向朗道介绍了自己的发现.朗道过于相信自己的直觉,对此不以为然。他认为,宇称一直是守恒的,无论是在宏观状态还在微观状态。他相信,凡是与他的物理直觉不合的想法,必定是错误的。所以当沙皮罗将自己的研究成果写成论文请他审阅时.他却连看也不看,若无其事地将它扔在一