汉尼斯·阿尔文简介

基本资料

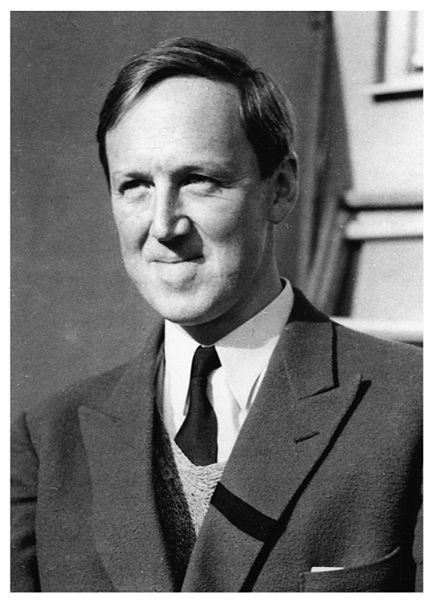

中文名:汉尼斯·阿尔文

外文名:Hannes Alfven

国籍:瑞典

出生日期:1908年5月30日

逝世日期:1995年4月2日

毕业院校:乌普萨拉大学

主要成就:1970年诺贝尔物理学奖得主 磁流体力学 阿尔文波

出生地:瑞典的诺尔彻平

代表作品:《宇宙电动力学》,《太阳系的结构和演化史》,《太阳系的演化》

人物生平

阿尔文1908年出生于瑞典的北雪平,1926年进入乌普萨拉大学就读,1934年获得该校博士学位。而后阿尔文在乌普萨拉大学和斯德哥尔摩的诺贝尔物理学院教授物理学课程,1940年起担任斯德哥尔摩皇家理工学院教授。1967年,阿尔文移居美国,在加州大学圣地牙哥分校和南加州大学执教。1991年退休,退休时是加利福尼亚大学圣迭哥分校的电机工程教授和皇家工学院的等离子体物理教授。退休后来往于加利福尼亚州和瑞典之间。1995年逝世,终年87岁。

阿尔文性格幽默,兴趣广泛,参加过包括国际裁军运动在内的众多社会活动。他还在科学史、东方哲学、宗教方面有一定研究,并且通晓瑞典语、英语、德语、法语、俄语,还会讲一些西班牙语和汉语。阿尔文和他的妻子柯尔斯顿(Kirsten)生育了1个儿子4个女儿,儿子成为医生,一个女儿成为作家,一个女儿成为律师。为纪念他,第1778号小行星被命名为“阿尔文”。

主要贡献

阿尔文在30~40年代,为建立宇宙物理学的重要领域──电磁流体力学作出了贡献。他最主要的贡献是发现磁流体中的阿尔文波。1942年阿尔文在太阳黑子的理论研究中发现,处在磁场中的导电流体,在一定条件下可以使磁力线像振动的弦那样运动,出现一种磁流体波。这种波后来被称为阿尔文波。但当时人们并不理会他的这个发现,因为按照传统的电磁理论,在导电介质中是不可能存在电磁波的。过了7年,即一直到1949年,阿尔文波才首先在液态金属中被观察到,1959年又在等离子体中得到证实,终于受到应有的重视。这一发现在等离子体物理、天体物理和受控热核反应中都有重要应用。此外,他还提出过处理带电粒子在磁场中运动的“导向中心”近似法,这方法可较简捷地求得带电粒子在磁场中的运动规律。

从1943年起,阿尔文系统地发表了关于太阳系的天体演化方面的论文,对于宇宙磁场的起源、太阳系的质量分布与结构、地球与月亮系统的起源与演化、彗星的性质

阿尔文学说

阿尔文学说是强调电磁作用的一种太阳系起源学说。1942年以来,瑞典学者阿尔文发表了一系列有关太阳系起源的论文。1976年,他把主要的研究成果总结在与阿亨尼斯合著的《太阳系的演化》一书中。

阿尔文认为,太阳系内的天体都是由一个高度电离的气体云形成的。太阳一形成就有很强的磁场,其周围的高温电离气体云(离太阳0.1光年处)因冷却而还原成中性态,并因太阳的吸引而下落。当下落的动能超过电离能时,由于碰撞而再度电离,并在离太阳一定距离处停止下落。根据各元素的电离电位,阿尔文算出在离太阳不同距离处先后形成大小不等四个物质云。太阳系中的行星、卫星都分别由这四个云中的物质凝聚而成。阿尔文认为,规则卫星的形成过程同行星的相似,即在行星的周围也形成几个云,最后凝聚成规则卫星。

阿尔文于1942年最先提出磁耦合机制并用来解释太阳系角动量特殊分布问题。他还推出行星自转周期存在等周律。1969年又提出了一个“喷流”的新概念

阿尔文波

阿尔文波,又称剪切阿尔文波,是等离子体中的一种沿磁场方向传播的波,这种波的频率远低于等离子体的回旋频率,是一种线偏振的低频横波。处在磁场中的导电流体在垂直于磁场的方向上受到局部扰动时,沿着磁感线方向的磁张力提供恢复力,就会激发阿尔文波。阿尔文波是由瑞典物理学家汉尼斯·阿尔文首先预言的,因此得名。后来隆德奎斯特(Lundquist)使用1特斯拉左右的磁场在水银中观察到了阿尔文波,列纳尔特(Lehnert)使用液态钠也证实了阿尔文波的存在。

这样的波称为斜阿尔文波。θ=0时是沿着磁感线的方向传播的,称为阿尔文波。

称为阿尔文速度,其中μ0是等离子体的磁导率,ρ0是离子的密度。在垂直于磁感线的方向上阿尔文波不能传播。

著作

《宇宙电动力学》《太阳系的结构和演化史》(与阿亨尼斯合著)《太阳系的演化》(与阿亨尼斯合著)