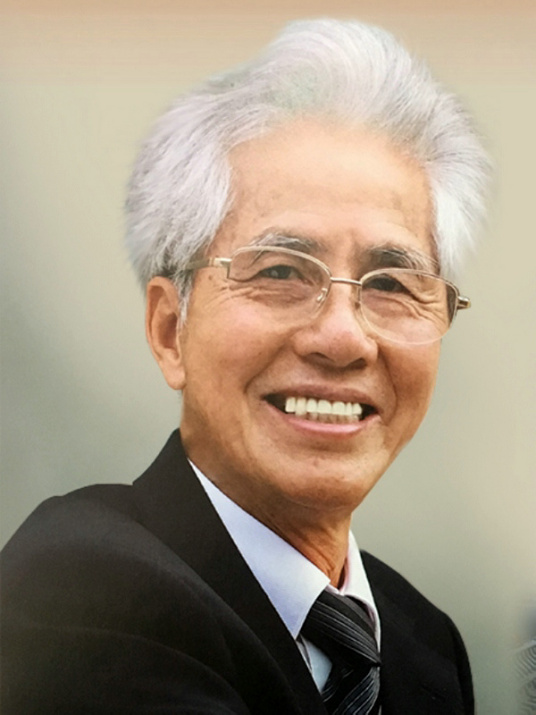

何镜堂简介

基本资料

中文名:何镜堂

出生日期:1938年4月

毕业院校:华南工学院

学位/学历:硕士

职业:建筑师

专业方向:建筑设计

职务:华南理工大学建筑设计研究院院长

学术代表作:《当代大学校园规划与设计》,《当代大学校园规划理论与设计实践》,《何镜堂 中英文本》

主要成就:中国工程院院士、国家首届梁思成建筑奖、全国模范教师、全国劳动模范、国家光华工程科技奖

任职院校:华南理工大学建筑学院

人物经历

1961年,何镜堂于华南工学院建筑学专业本科毕业(五年)。

1961年至1965年,在华南工学院建筑学专业攻读研究生。

1965年至1967年,在华南工学院任教。

1967年至1973年,在湖北省建筑设计院工作。

1973年至1983年,在北京轻工业部设计院从事工业建筑设计。

1983年,调入华南工学院。

1992年,晋升为教授。

1993年1月起,享受政府特殊津贴。

1994年,被评为中国工程设计大师。

1997年,被华南理工大学聘为博士生导师。

1999年,当选为中国工程院院士。

2002年至2004年,任中国工程院学部常委。

2022年8月29日,受聘为江门市开平古建筑与世界文化遗产研究院专家顾问。

社会任职

何镜堂曾担任第九届、第十届全国政协委员;广东省建筑学会环境艺术学术委员会主任;广东省科技协会副主席;广东省土建学会副理事长;广东省注册建筑师协会会长;广州市环境艺术学术委员会副主任;广州市建筑科技委员会副主任;中国建筑学会教育建筑学术委员会主任;国家大剧院专家组成员;国务院学位委员会学科评议组组员;全国高等学校建筑专业教育评估委员会会员;广州市文物管理委员会委员;香港建筑师学会荣誉会员;中国建筑学会副理事长、资深会员、江门市开平古建筑与世界文化遗产研究院专家顾问。

主要成就

何镜堂科研成就

科研综述

何镜堂长期从事建筑设计、教学和研究工作,创立“两观三性”建筑论,坚持中国特色创作道路和产、学、研三结合发展模式,主持设计了一大批在国内外有较大影响的作品。

他尤擅长文化、博览建筑和校园规划设计,主持设计了2010年上海世博会中国馆、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程、天津博物馆、映秀震中纪念地、钱学森纪念馆、西汉南越王墓博物馆、浙江大学紫金港校区和澳门大学横琴新校区等一批精品工程。

代表作品

华南理工大学人文馆 设计坚持“少、空、透、低”的原则,力求创造空灵通透、步移景异、典雅端庄、节能高效的岭南新建筑,并通过人的穿行和使用达到人、自然、建筑的共生,共筑诗意空间和场所。 设计融合于校园的整体环境,以充满时代感的形体组织和造型语汇塑造了丰富的校园交往空间,充分表达了校园文化特色。光在水面上、树丛中、建筑空间中穿透和流动,隐约的景致相互交织,场景伴随着“穿行”而切换,多样的空间 |

荣誉表彰

时间 | 荣誉 |

1999年 | 中国工程院院士 |

2000年 | 广东省劳动模范 |

2001年 | 国家首届梁思成建筑奖 |

2004年 | 全国模范教师 |

2005年 | 全国先进工作者 |

2009年 | 全国“十佳具有行业影响力人物”大奖(中国勘察设计协会评选) |

2010年 | 广东十大创新人物、广东十大新闻人物 |

2010年 | 广东省科学技术突出贡献奖 |

2010年 | 国家光华工程科技奖 |

2010年 | 中国国际设计艺术博览会国际设计艺术终身成就奖 |

2010年 | 智慧东方——2010中华文化人物 |

2013年 | 中国侨界杰出人物 |

2013年 | 广东省年度贡献人物 |

2015年 | 第二届广府人“十大杰出人物” |

2019年 | 南粤楷模 |

2019年 | 最美奋斗者 |

个人生活

1965年,何镜堂硕士毕业后的十年,他学习了“矛盾论”和“实践论”,辩证的思维方法有助于建筑设计。

1983年,他决定选择自己的人生,返回华南理工大学(以下简称华工)重新创业。何镜堂制订了严格的要求:第一,每个重要设计要力争“精品”;第二,每个重要设计完成后要写论文总结,给全国重要的学术期刊《建筑学报》投稿;第三,每个重要设计完成后要参加优秀设计评奖。

人物评价

何镜堂院士长期从事建筑及城市规划的教学与研究,提出了“两观”(整体观、可持续发展观)、“三性”(地域性、文化性、时代性)的建筑哲理和创造思想,体现于大量的建筑创作作品中。(中国建筑学会评)

何院士“是中国为数不多的建筑师中的一个,既完成了多样性建筑实践又通过理论分析来阐述实践,其方式能真正地在与西方交流过程中产生共鸣”,他的“作品微妙而复杂,空间移动在限制与大胆之间穿梭,并没有刻板单一的设计模式”。(美国哈佛大学建筑系主任斯科特·科恩、中国建筑学会评)

何镜堂主持完成的“上海世博会中国馆是中国建筑设计的一个分水岭、开创了中国建筑设计的一个新时代”,“中国馆的设计恰恰是当代中国建筑设计的一个很好转折点,是当代中国建筑的新语言”,“代表中国建筑的未来”。(意大利著名建筑评论家卡萨帝CesareMariaCasat、中国建筑学会评)