傅廷栋简介

基本资料

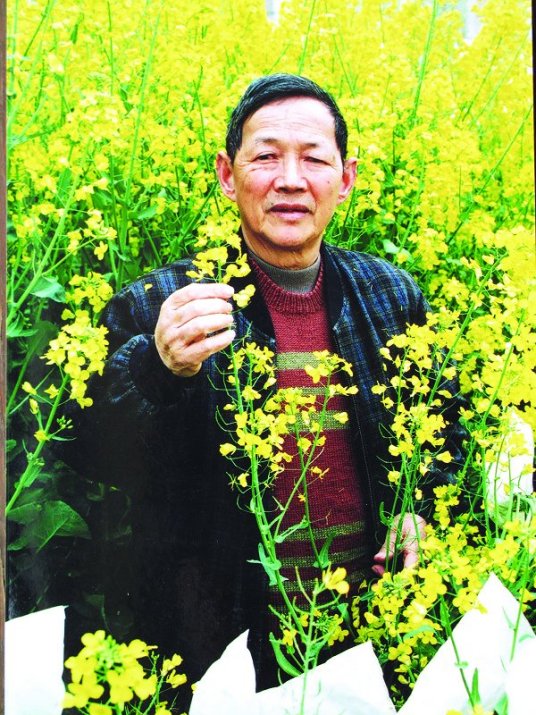

中文名:傅廷栋

国籍:中国

民族:汉族

出生地:广东省云浮市郁南县

出生日期:1938年09月09日

毕业院校:华中农学院

职业:教育科研工作者

代表作品:杂交油菜的育种与利用

主要成就:1995年当选为中国工程院院士 2004年当选为第三世界科学院院士

性别:男

政治面貌:中国共产党党员

人物经历

1938年9月9日,傅廷栋出生于广东省云浮市郁南县连滩镇天花塘乡塘村。5岁时父母亲双亡,与叔父、堂兄等一起生活。小学念了4年多,之后考入连滩镇第五初级中学。

1951年,从连滩镇第五初级中学毕业,因为当时家乡只有广东省喜泉农业职业学校不收学费,加上少年时代的傅廷栋对生物很感兴趣,特别喜欢养鸡、养虫、养鱼,于是他就报考了农校。

1954年,从喜泉农校(现肇庆农校)农艺科毕业,分配到广东省中山县农业局横栏区农业技术推广站工作。

1956年,国务院发出《动员在职干部报考高等学校》的通知,傅廷栋获准报考,并考取了华中农学院(现华中农业大学)农学系。

1959年,加入了中国共产党。

1960年,从华中农业大学农学系大学本科毕业,获得学士学位,毕业后留校任教。

1962年,考取了油菜遗传育种学家刘后利教授的研究生,成为新中国第一位油菜遗传育种方向的研究生。在导师指导下,系统进行了不同生育期甘蓝型油菜品种形态及生理特

主要成就

傅廷栋科研成就

科研综述

傅廷栋发现国际上“第一个有实用价值的油菜波里马细胞质雄性不育(PolCMS)”,“为杂交油菜实用化道路铺平了道路。”(Robbelen,1991);在世界油菜杂交种应用的第一个10年(1985—1994年),只有中、加、澳等国共注册了22个油菜三系杂交种,约有70%是利用他发现的PolCMS育成的。他育成优质油菜杂交种15个,累计推广近亿亩;2017年育成中国第一个抗根肿病(4号小种)的油菜杂交种华油杂62R。在北方麦后的秋闲地、在南方稻后的冬闲田研究和推广复种饲料(绿肥)油菜,对保护生态、解决秋冬青饲料不足和盐碱地开发有重要意义,并进行大面积推广。1972年在国际上首先发现波里马细胞质雄性不育,以后育成了稳定的胞质雄性不育系和优质高产杂交油菜品种华杂2号、华杂3号、华杂4号等。1975年在中国国内首次育成甘蓝型油菜自交不亲和系及其杂种。

学术论著

根据2020年7月中国工

社会任职

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1992年01月 | 国际油菜研究咨询委员会委员、常委 |

1996年01月至2005年01月 | 中国作物学会副理事长 |

1997年 | 中国共产党第十五次全国代表大会代表 |

2005年01月 | 教育部科学技术委员会农林学部主任 |

2005年07月至2009年12月 | 国际油菜咨询委员会主席 |

2007年 | 第十二届国际油菜大会主席 |

作物遗传改良国家重点实验室学术委员会主任 | |

农业部科学技术委员会常委 | |

全国农业专家咨询团成员 | |

湖北省农学会常务理事 | |

湖北省政府咨询委员 | |

湖北省油菜产业协会会长 | |

湖北省科学技术协会常委 | |

国家油菜武汉改良分中心主任 | |

中国农业技术推广协会油料作物专业委员会主任 | |

农业部全国油料作物专家指导组组长 | |

教育部教学指导委员会作物与草业学科主任 | |

日本植物工学研究所名誉主席研究员 | |

瑞典SWAB油菜育种名誉顾问 |

人物评价

傅廷栋是中国油菜杂种优势利用研究的开拓者之一,为中国油菜生产作出了重要贡献。(华中农业大学评)

傅廷栋在发现波里马油菜雄性不育以及在发展杂交油菜方面所作出了卓越贡献。(《华中农业大学学报》1992年2期评)

人物影响

傅廷栋奖学金

1996年,傅廷栋将国家奖励个人的五万元“何梁何利奖金”用于华中农业大学农学系设立“优秀特困生自强奖”和“优秀学生奖”,2001年他又将个人所获湖北省科学技术突出贡献奖的三十万元奖金捐作奖学金,此后傅廷栋奖学金每年评选一次,旨在对品学兼优的学生进行奖励。2008年傅廷栋第三次将个人所获奖金十万元捐作植科院“傅廷栋奖学金”。该奖金系傅廷栋院士获2007年第二届“中华农业英才奖”所得。