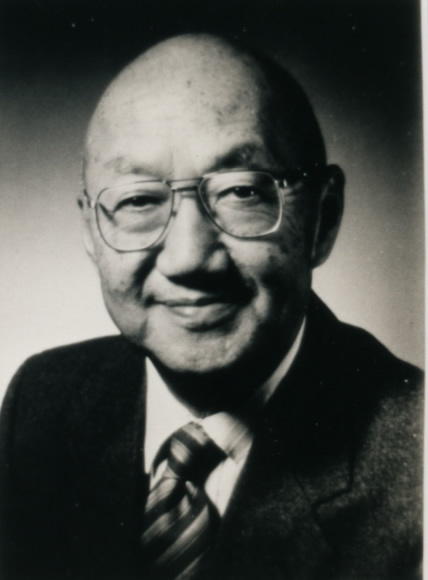

林同炎简介

基本资料

中文名:林同炎

外文名:T. Y. Lin; Tung-yen Lin

国籍:美国

民族:汉族

出生地:福建省福州市

出生日期:1912年11月14日

逝世日期:2003年11月15日

毕业院校:美国加利福尼亚大学伯克利分校

职业:教育科研工作者

代表作品:《预应力混凝土结构设计》

主要成就:1967年当选美国国家工程院院士 1972年当选台湾“中央研究院”院士 1986年获得美国国家科学奖 1996年当选中国科学院外籍院士

人物生平

1912年11月14日,林同炎出生在福建省福州市城内乌石山下一个书香门第之家,祖籍福州福清的东瀚乡云庄北窗。

1913年,一岁时随父母举家迁往北京。在北京汇文中学念书,成绩是全校第一名。

1927年,未满15岁时同时考取清华大学和交通部唐山大学(现西南交通大学),最后选择了交通部唐山大学土木工程科。

1931年,获得唐山交通大学土木工程学士学位,之后前往美国加利福尼亚大学伯克利分校土木工程系读硕士研究生,他的硕士论文《力矩分配法》(1934年发表),被命名为“林氏法”,受到美国建筑界的重视。

1933年,从加利福尼亚大学伯克利分校毕业,获得土木工程硕士学位后回国,先后担任成渝铁路桥梁课长,滇缅铁路设计课长,工信公司总程师及台湾糖业铁路处长等职。

1946年,赴美在加利福尼亚大学伯克利分校任教,直到1976年退休,先后担任教授、土木工程系结构工程与结构力学组主任、结构工程实验室主任,学校教育发展委员会主

主要成就

林同炎科研成就

科研综述

林同炎在预应力理论上的主要贡献在于首次系统而完整地提出了荷载平衡法,用以求解预应力超静定结构。

林同炎所计划和设计的公路、铁路以及高楼大厦,各式桥梁遍及中国、亚洲及南、北美洲。其代表作有:全长13千米的非洲直布罗陀海峡大桥,1979年获得进步设计建筑首奖的Ruck-A-Chucky桥,1972年在尼加拉瓜首都马拉瓜地震中屹立的美洲银行大厦,美洲最长跨度的混凝土斜拉桥,连续钢结构拱桥——台北官渡大桥,旧金山莫斯康会议中心地下展览厅,世界首创、开建桥业风气之先的跨越深谷的倒挂式悬索桥——哥斯达黎加里尔卡罗拉多桥,世界首座大跨径斜吊拱曲线桥梁——南宁大桥,世界最大的双曲线抛物面壳质结构波多黎各蓬斯体育馆、首创使用现浇预应力混凝土楼板的新加坡工商联和大厦等。

学术论著

截至2003年11月,林同炎所著工程文章百多件,他的主要著作有《预应力混凝土结构设计》《钢结构设计》《结构观念与系统

社会任职

林同炎先后担任美国联邦政府,加利福尼亚州政府及各大公司的工程顾问;浦东开发外国专家组组长;上海市政府的顾问;西南交通大学,同济大学和清华大学名誉教授。

个人生活

家世背景

林同炎与美国国家工程院院士、中国科学院外籍院士林同骅,以及中国科学院院士林同骥为堂兄弟,被誉为“兄弟三院士”。此外,历史学家、莎士比亚研究家林同济也是其堂兄。

更名轶事

林同炎原名林同棪,在交通部唐山大学就读时,他接受老师茅以升的“既好懂,又代表炎黄子孙”的建议,将“棪”改为“炎”。

人物评价

林同炎是预应力混凝土理论及设计领域的奠基人之一和土木工程结构大师,被誉为“预应力先生”;他在长跨度桥梁和高层建筑的抗震结构等方面作出了创造性贡献。(中国科学院评)

他(林同炎)是工程师、教师和作家。他的科学分析、技术创新和富于想像力的设计,不仅逾越科学与艺术的鸿沟,而且也打破技术与社会的隔阂。(1986年美国国家科学奖评)

他(林同炎)是工程界的先驱,他高瞻远瞩,他所设计的工程具有创造性和优美造型,是一份使全人类均能受益的国际性遗产,也使所有工程界人士都能分享到职业的荣誉感。(1987年美国咨询工程师学会评)

同炎先生长期关心和支持祖国的发展事业,我对此深表赞赏。(中国国家主席江泽民于1998年4月2日复函林教授的信中写道)

同炎学长不仅因其炎黄子孙的身份而倍感自豪,也一直致力于用自身卓越才华和远见卓识回馈、反哺华夏母亲。同炎学长亦是以建筑为纽带,将中国博大精深的文化引向世界的推动者。“深厚的中国传

后世纪念

林同炎纪念雕塑

2012年11月29日林同炎先生百年诞辰纪念大会举行林同炎先生百年诞辰纪念大会并为专门制作的林同炎纪念雕塑揭幕,揭幕仪式在西南交通大学犀浦校区土木馆旁举行,揭幕仪式由副校长蒲云主持。