杨培东简介

基本资料

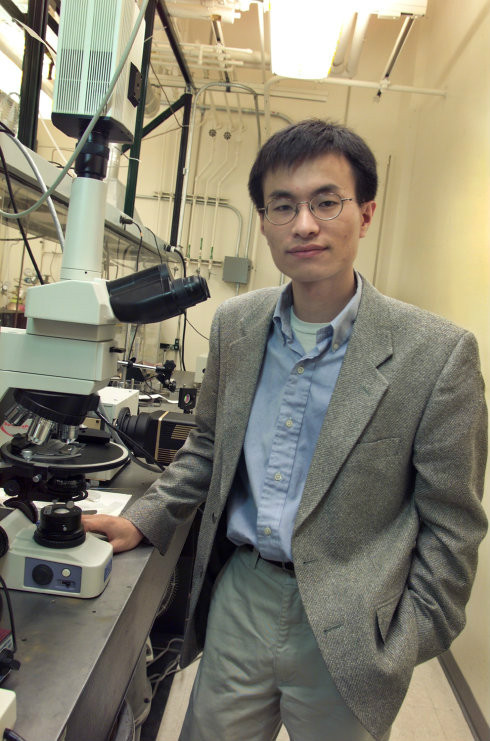

中文名:杨培东

外文名:Peidong Yang

国籍:美国

民族:汉族

出生地:中国江苏苏州

出生日期:1971年8月

毕业院校:哈佛大学

职业:教学科研工作者

主要成就:2004年美国材料学会青年科学家大奖 2007年美国科学基金会艾伦沃特曼奖 2012年当选美国人文与科学院院士 2015年美国麦克阿瑟天才奖 2016年当选美国国家科学院院士

人物经历

1971年,杨培东出生在江苏省苏州市相城区元和街道蠡口社区。1985年,从江苏省首批示范初中蠡口中学考入江苏省木渎高级中学。

1988年6月,在木渎中学高三(1)班就读的杨培东得了急性阑尾炎;7月高考时正常发挥,考了601分,全校第一,并考入中国科学技术大学应用化学系。1992年,在校期间获得中国科学技术大学郭沫若奖学金。

1993年,本科毕业后赴美国哈佛大学求学,师从材料科学家查尔斯·李波(CharlesM.Lieber)攻读博士研究生。1997年,毕业获得化学博士学位。

1997年,博士毕业后进入美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校进行博士后研究,合作导师为GalenDeanStucky。

1999年,完成了18个月的博士后研究,在近10所大学的工作邀请中选择加入加利福尼亚大学伯克利分校化学系,28岁时成为助理教授,独立负责一个实验室的科研工作。

2001年,获得美国阿尔弗雷德·斯隆奖(连续四年,至2

主要成就

杨培东科研成就

科研综述

杨培东在半导体纳米线、原子组装方面具有开创性研究,并有望应用于一系列高技术设备,如微型发光二极管、激光器,到晶体管、计算机电路、太阳能电池板以及生物传感器等领域。他的研究包括人工光合作用、纳米线电池、纳米线光子学、纳米线基太阳电池、太阳能转换为燃料用纳米线、纳米线热电学、碳纳米管纳米流体、等离子体、低维纳米结构组装、新兴材料和纳米结构合成和操控、材料化学、无机化学,以及低维纳米结构在光电等能源领域中的应用等。杨培东“栽种”的氮化镓和氧化锌纳米线能发射紫外线光,有助于“芯片上的实验室”迅速而廉价地分析医学、环境和其他取样。

2001年6月,杨培东的研究小组在《科学》报道说,在只及人类头发丝千分之一的纳米导线上制造出了世界上最小的激光器——纳米激光器,这一发明将有可能用于未来的光子计算机。

2002年2月,杨培东领导的小组在美国《纳米通讯》杂志上报告说,他们已成功地找到一种制造

个人生活

杨培东的妻子王玫是湖南人,也毕业于中国科技大学,在耶鲁大学获得物理学博士学位,2013年旧金山市区的一家公司工作,两人育有一女。

社会任职

时间 | 担任职务 | 参考资料 |

|---|---|---|

—— | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所纳米技术研究国际实验室负责人 | —— |

—— | 《Journal of the American Chemical Society》副主编 | —— |

—— | 能源材料化学协同创新中心荣誉杰出教授 | |

2015年6月2日 | 南京工业大学名誉教授 | |

2017年 | 未来科学大奖科学委员会委员 | —— |

人物评价

从研制出第一个纳米导线激光器到现在设计纳米导线太阳能电池,杨培东领导的团队在纳米导线光子学研究领域取得多个重大突破。除基础研究外,杨培东还注重纳米导线的实际应用,他的研究成果已体现在热电废热利用商用设备、化学传感器、光学开关等方面。(2015年麦克阿瑟基金会评价)

杨培东在半导体纳米线和异质结构研究中采用创新性合成和装配工艺、并将研究成果应用于基于纳米线的光电、热电、太阳能转化和纳米流体之中的杰出贡献。(2011年美国材料研究学会奖评价)