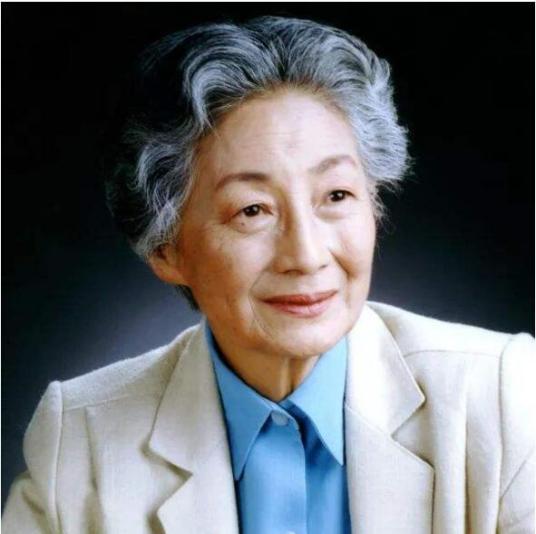

郑儒永简介

基本资料

中文名:郑儒永

国籍:中国

出生地:香港

出生日期:1931年1月10日

职业:教育科研工作者

毕业院校:华南农业大学

主要成就:1999年当选为中国科学院院士

原籍:广东潮阳

人物经历

1931年1月10日,郑儒永出生于香港,原籍广东潮阳。幼儿园和小学阶段在圣士提反女子中学就读。

1937年,日寇占领香港后,刚读完小学的郑儒永不得不和兄弟姐妹一道外出逃难,先后辗转广西桂林、贵州贵阳、四川重庆等地边逃难边断断续续上学。

1943年9月,郑儒永转学进入广州私立真光女子中学,从初中三年级下学期开始就读,直到高中毕业。

1949年7月,郑儒永高中毕业后,考入广州岭南大学农学院园艺系庭园布置专业学习,随后又转入植物病理系,在该校读了1-3年级。

1952年9月,由于中国高等院校1952年院系调整,岭南大学农学院和中山大学农学院、广西大学农学院畜牧兽医系及病虫害系的一部分合并成立华南农学院,因此郑儒永进入华南农业大学植保系,就读4年级并毕业。

1953年7月,郑儒永从华南农业大学毕业,分配至刚刚成立的中国科学院真菌植病研究室,担任研究实习员(1953年–1956年),在戴芳澜教授的指导下从事真菌

主要成就

郑儒永科研成就

科研综述

郑儒永一贯致力于真菌系统的合理化与完善,研究小煤炱 Meliolales、白粉菌Erysiphales和毛霉Mucorales等目真菌多年。对中国白粉菌目的有关属种以及全世界范围内白粉菌目的所有属的全型进行了详尽的研究,澄清和订正了许多国际上有争议的问题,1985年发表了一个较为合理和接近自然的白粉菌属级分类系统,受到国际公认。与其他人合作在白粉菌的种和种下级分类中纠正了过去长期存在的大种倾向和寄主范围过大的不合理现象,并于1987年主编了中国的第一本真菌志《中国白粉菌志》。在国际上首次发现了高等植物中的内生毛霉和首次报道了中国特有的人体病原毛霉新种和新变种。

学术论著

截至2016年8月,郑儒永共著书10本(主编4本),发表学术论文101篇(第一作者69篇)。

承担项目

项目起止时间 | 项目名称(编号) | 项目来源 |

|---|---|---|

2011.01-2015.12 | 中国毛霉目志(31093440) | 国家自然 |

社会任职

时间 | 担任职务 |

|---|---|

2010年— | 中国科学院应用微生物研究网络科技指导委员会委员 |

2009年— | 《中国高新技术企业》期刊社学术顾问 |

2006年—2011年 | 中国微生物学会第九届理事会顾问 |

1992年 | 中国科学院微生物所微生物资源前期开发国家重点实验室第一届学术委员会委员 |

1992年— | 中国微生物学会第六届理事会下设的编缉出版工作委员会委员 |

1990年 | 中国植物学会真菌学会第一、二届常务理事 |

1988年—1990年 | 真菌地衣系统学开放研究实验室年报《真菌系统》(Mycosystema)副主编、兼编委(1988-1992) |

1987年—1990年 | 国际植物分类协会真菌地衣委员会委员 |

1987年— | 中国科学院翻译专业高级职务评审委员会委员 |

1985年— | 中国植物学会和全国自然科学名词审定委员会委员 |

1983年—1986年 | 中国科学院生物学部学科组成员 |

1983年—1991年 | 国际真菌协会亚洲国家发展真菌学委员会委员,1988年起兼任副主席 |

1982年— |

个人生活

郑儒永的父亲是金融家、银行家郑铁如先生,母亲谢纫瑜是北京师范大学第一届毕业生。郑儒永的丈夫黄河也是中国科学院微生物所研究员,主要从事马铃薯晚疫病的研究,后期参加了毛霉组的生理生化分类研究。

2004年,因患骨质疏松和腰椎半滑脱症,郑儒永的脊柱被“钉上”了2根钢柱和9颗钢钉。

人物评价

郑儒永毕生致力于真菌分类系统的合理化与完善,她几十年的科研生涯中硕果累累,在真菌学领域做出了巨大贡献。(中国科学院评)

郑儒永品质清廉、淡泊名利的态度和朴素简单的处世原则令人肃然起敬。(新华网评)

人物影响

公益基金会捐款

2012年至2018年,郑儒永院士和丈夫黄河研究员向北京海鹰脊柱健康公益基金会三次共捐款30万元,用于贫病脊柱患儿的手术治疗。

郑儒永黄河奖学金

2019年4月2日,88岁的郑儒永院士和她90岁的丈夫黄河研究员,将150万元捐给中国科学院大学教育基金会,设立“郑儒永黄河奖学金”,用于激励青年科研工作者勤奋学习努力创新。郑儒永黄河奖学金设特别奖1名(奖金1万元)、一等奖5名(奖金8000元)、二等奖5名(奖金5000元),每年评审并颁奖一次。