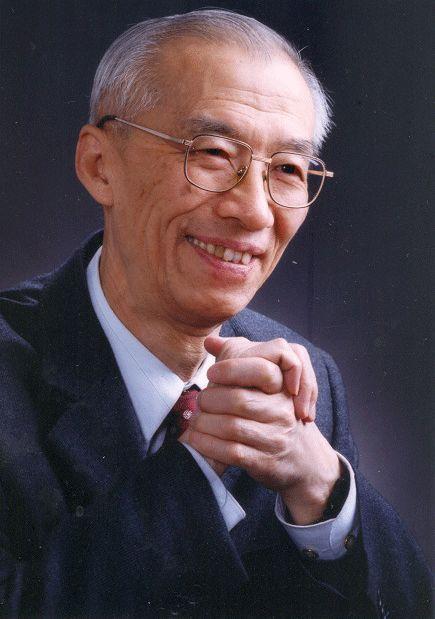

陈佳洱简介

基本资料

中文名:陈佳洱

国籍:中国

出生地:上海

出生日期:民国二十三年(1934年)10月1日

毕业院校:东北人民大学

职业:教育科研工作者

代表作品:《陈佳洱文集》

主要成就:中国科学院院士(1993年当选) 发展中国家科学院院士(2001年当选)

人物经历

民国二十三年(1934年)10月1日,出生于上海。

1950年,就读大连工学院(即大连理工大学)。

1952年,加入中国共产党。同年由于全国大学院系调整,陈佳洱随其专业从大连大学转到了吉林大学。上大学三年级的时候,给他上原子物理课的老师,是从北京调到吉林大学的朱光亚。后来,朱光亚先生还指导了陈佳洱的毕业论文。

1954年,毕业于长春东北人民大学(现吉林大学)物理系。大学毕业后,在吉林大学当了一年助教。

1955年起,在北京大学工作。曾任技术物理系教授、重离子物理研究所所长。

1963年至1965年,在英国牛津大学核物理和卢瑟福高能研究所进修。回国后曾在北京大学汉中分校和北京大学技术物理系工作,任教研室主任。

1966年初,从英国回来后,国家科学技术委员会给陈佳洱下达了一个任务,拨了五百万元经费,随着政治运动的到来,无法从事正常科研了。

1969年,被下放到汉中分校,在那里一待就是将近十年,修路、喂猪、种地

主要成就

陈佳洱科研成就

科研综述

陈佳洱领导完成了4.5MV静电加速器的设计与建造和2×6MV串列静电加速器的改建与提高,并在此基础上建成中国首台碳-14超灵敏加速器质谱计主持新型重离子RFQ加速结构和射频超导加速腔的试验、设计与研究,取得国际先进水平的成果结合加速器项目深入研究束流物理,在提高束流输运和利用效率方面作出了贡献。

学术论文

截至2016年6月,陈佳洱发表论文150余篇。

学术著作

《原子分子物理学》(陈佳洱主编)(科学出版社,1991-10)

《核技术》(陈佳洱主编)(科学出版社,1991-10)

《地质科学》(陈佳洱主编)(科学出版社,1991-10)

《等离子体物理学》(国家自然科学基金委员会编)(科学出版社,1994-05)

《陈佳洱文集》(陈佳洱著)(北京大学出版社,1999)

《神奇的粒子世界》(陈佳洱主编)(科学出版社,2012-11)

《加速器物理基础》(陈佳洱主编)(北京大学出版社,2012

社会任职

陈佳洱曾任国家自然科学基金委员会顾问,国务院学位委员会委员,亚太物理学会联合会主席,中国科学技术协会荣誉委员,北京市科学技术协会名誉主席,中国博士后科学基金会名誉主席以及国际纯粹与应用物理学联合会(IUPAP)执委会副主席、萨拉姆国际理论物理研究中心科学理事会理事等职。曾任中国物理学会六、七届理事长,北京市科协五、六届主席等职。当选中国共产党十五届中央候补委员,中国共产党十六次全国代表大会代表,中国人民政治协商会议第十届全国委员会常委。

时间 | 职务 |

1986年 | 重离子物理研究所所长 |

1991年 | 第二届国家自然科学基金委员会副主任 |

1995年 | 第三届国家自然科学基金委员会副主任 |

1998年 | 亚太物理学会联合会理事长 |

参考资料来源: | |

个人生活

家庭情况

陈佳洱的父亲是儿童文学家陈伯吹。1937年淞沪会战后,上海沦陷。陈伯吹将一家老小安置到租界,只身前往四川,到国立编译馆编写教科书。童年的黑暗记忆依然清晰,日本兵要抓因病住院的母亲,母亲从二楼窗户跳下去,摔到吐血。护士问她为何被抓,她在纸条上写了3个字:“爱国罪。”于是,医院就以肺结核为由把母亲隔离起来——当时肺结核是无药可治的传染病。陈佳洱上小学时,被日本人逼着用汪伪政府的教科书,还得学日语。他和老师、同学就把原来的教科书抄下来,等到日本学监离开后或者放学后偷偷上课。

人物轶事

陈佳洱儿时想和父亲一样做个作家,但父亲对他说了4个字:科技救国。所以,陈佳洱中学读的是上海位育初级中学。校长李楚材是陶行知的学生,十分重视科学教育。在中学,陈佳洱就翻译《大众科学》等外刊的文章,编了本杂志名叫《创造》。杂志上的文章还被《大公报》转载。

陈佳洱的后桌田长霖是个调皮鬼,天天拿铅笔捅他后背,但陈佳洱依然

人物评价

陈佳洱长期从事加速器的教学与科研工作,在开拓发展中国的射频超导加速器、加速器超灵敏质谱计、射频四极场加速器、高压静电加速器以及束流物理等众多的低能加速器及相关的应用领域,取得了突出的成果。(吉林大学物理学院评)

陈佳洱长期在北京大学和国家自然科学基金委员会等单位担任领导工作,为中国科教事业的发展作出了重要贡献。(北京大学新闻网评)

作为历史的见证者,陈佳洱见证了中国科技的腾飞之路,而作为科学家,他也亲自为中国开拓发展射频超导加速器、加速器超灵敏质谱计、射频四极场加速器、高压静电加速器以及束流物理等众多的低能加速器及相关的应用领域做出突出贡献。(CCTV《朗读者》等评))