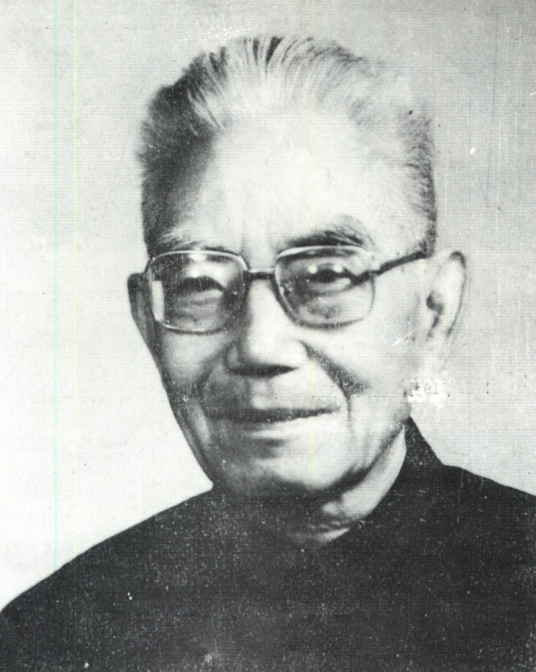

高振西简介

基本资料

中文名:高振西

国籍:中国

出生日期:1907年7月7日

逝世日期:1991年12月9日

毕业院校:北京大学

职业:教育科研工作者

主要成就:1980年当选为中国科学院学部委员(院士)

出生地:河南荥阳

人物生平

1907年7月7日,高振西出生于河南荥阳。

1917年,就读于汜水县高等小学堂。

1920年—1924年,就读于开封市河南省省立第二中学;毕业后考入私立青岛大学预科。

1925年,考入国立北京大学理学院预科。

1927年,转入北京大学地质学系。

1931年,从北京大学地质学系毕业,并留校任教。

1932年—1937年,任北京大学地质学系助教。

1937年—1949年,先后任中央地质调查所调查员、技士、技正。

1940年—1944年,借调至福建省建设厅地质土壤调查所任技正。

1946年,赴湖北南部及武汉调查地质矿产。

1950年,任中国地质工作计划指导委员会全国地质陈列馆馆长。

1952年,任地质部全国地质陈列馆馆长。

1956年8月,加入九三学社。

1959年,任中国地质博物馆馆长。

1960年,任中国地质博物馆总工程师。

1980年,当选为中国科学院学部委员(院士)。

1981年—1991年,任中国地质博物馆名誉馆长。

主要成就

高振西科研成就

科研综述

高振西早年从事区域地质矿产调查工作,包括北京、福建、广西、湖北、浙江、南京等地区,涉及锰、铁、金、煤、铝和萤石等矿产及其成因、成矿规律的研究。20世纪30年代初,高振西在北平以东进行地质调查,对假整合于含三叶虫化石的寒武系之下、不整合于泰山系古老变质岩之上、厚逾万米的未变质或轻微变质的沉积岩系进行了系统研究,建立了中国北方震旦系的标准剖面;对福建永春、德华等地的地质矿产作了剖析,建立了前古生代变质岩系到第四纪松散沉积的地层系统;1952年,筹建成立了地质部地质陈列馆南京分馆;1953年,主持筹建中国地质博物馆;还致力于创建中国地质科普组织和开展地质科学知识活动的宣传及普及等。

学术论著

高振西1934年发表论文《中国北部震旦纪地层的初步研究(英文版)》;1942年发表论文《福建之山脉水系及海岸》;1950年发表《试论中国湖相白垩纪地层与石油的生成》论文;1957年发表《北京

社会任职

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1948年—1953年 | 中国地质学会理事 |

1950年 | 南京地质探矿专科学校地质学导师 |

1977年 | 中国地质博物馆学术委员会主任 |

1978年3月—1983年6月 | 中国人民政治协商会议第五届全国委员会委员 |

1979年—1983年 | 中国地质学会理事 |

1979年—1983年 | 中国地质学会科学普及委员会主任 |

1980年 | 中国地质学会地质学史研究会名誉会长 |

1983年6月—1988年4月 | 中国人民政治协商会议第六届全国委员会委员 |

1984年 | 中国地质学会名誉理事 |

北京地质学会副理事长 | |

《地层学》编委 | |

《地球》主编 | |

《中国矿物图册》主编 | |

中国博物馆学会常务理事 | |

中国自然科学博物馆学会副理事长 |

个人生活

家世背景

高振西出生于河南荥阳一个耕读之家。高振西的祖父和父亲都是秀才,在乡间执教私塾,母亲禹氏,生育一子一女,高振西为长子。

婚姻家庭

高振西的妻子是黄克保,两人育有一儿两女,高慰曾(女)、高敏曾(女)、高愈。

人物评价

“高振西是中国地质科普组织和活动的奠基人,是新中国地质博物馆事业的奠基人。”(中国地质科学院评)

“高振西在晚元古代地层研究、福建省海岸升降研究方面做出了重要贡献,是中国地质科普组织创建和活动开展的带头人。”(九三学社中央委员会评)

“高振西是一位淳朴、实干的地质科学大师。”(《教育艺术》原编委潘云唐评)

“高振西是一位优秀的教师,对中国的地质事业作出了有价值的贡献。”(首都师范大学党委原书记于洸教授评)

人物纪念

高振西雕像

高振西铜雕塑位于河南省荥阳市汜水镇南屯村;南屯村的村文化广场命名为“振西文化广场”。