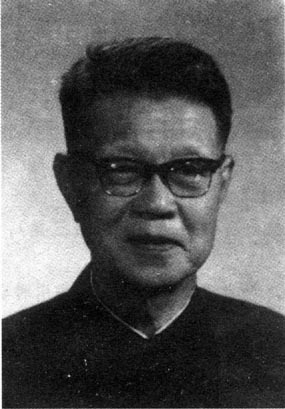

庄孝僡简介

基本资料

中文名:庄孝僡

国籍:中国

出生地:山东莒南

出生日期:1913年9月23日

逝世日期:1995年8月26日

毕业院校:德国慕尼黑大学

职业:教育科研工作者

主要成就:1980年当选为中国科学院学部委员(院士)

人物生平

1913年9月23日,庄孝僡生于山东莒南。

1931年,考入山东大学生物系。

1935年,从山东大学毕业,并留校任生物系助教。

1936年,赴德国慕尼黑大学深造。

1939年,从德国慕尼黑大学毕业,获得哲学博士学位。

1942年,到德国弗莱堡大学任助教。

1945年,任德国弗莱堡大学讲师。

1946年,任北京大学动物系教授。

1950年—1983年,历任中国科学院实验生物研究所(1978年改名为中国科学院上海细胞生物学研究所)研究员、研究室主任、副所长、所长。

1980年,当选为中国科学院学部委员(院士)。

1983年—1995年,任中国科学院上海细胞生物学研究所研究员,名誉所长。

1995年8月26日,在上海逝世,享年82岁。

主要成就

庄孝僡科研成就

科研综述

庄孝僡研究成体组织器官对胚胎细胞诱导作用的专一性,以及诱导作用与胚胎区域性的相互关系,证明成体器官存在着性质不同的诱导因素。研究有尾类躯干后部尾部的发育,指出这二者的形成是通过原肠期之后的形态建成运动,对两栖类胚胎的中胚层的化分及发育机制做了系统的研究。对无神经幼虫开展的肢体再生的研究,证明无神经肢体的再生与正常幼虫没有区别。在国际上首次以无神经幼虫为模型,发现两栖类胚胎的表皮的细胞是可兴奋的,并且具有传播兴奋的能力。1946年—1950年,研究有尾两栖类胚胎形体演变等。1951年—1964年,从事胚胎诱导和分化方面的研究,证明神经系统区域分化是由于中胚层诱导物质和神经诱导物质的比值逐步变化所致,并观察到反应外胚层的胚龄、诱导物质作用时间的长短和浓度的不同,都能影响由诱导产生的组织的种类和数量。用电生理技术研究了表皮的兴奋传导与分化的关系,证明胚胎表皮细胞兴奋性的产生和

社会任职

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1954年 | 《实验生物学报》主编 |

1964年—1975年 | 第三届全国人民代表大会代表 |

1978年—1983年 | 中国人民政治协商会议第五届全国委员会委员 |

1980年—1983年 | 中国细胞生物学学会第一届理事会理事长 |

1983年—1988年 | 中国人民政治协商会议第六届全国委员会委员 |

1984年—1989年 | 上海市细胞生物学学会第一届理事会理事长 |

1988年—1993年 | 中国人民政治协商会议第七届全国委员会委员 |

1989年—1993年 | 上海市细胞生物学学会第二届理事会理事长 |

1989年 | 中国细胞生物学学会荣誉会员 |

1993年—1995年 | 上海市细胞生物学学会第三届理事会理事长 |

国际发育生物学会会员 | |

国际发育生物学会学术大会顾问委员会成员 |

个人生活

婚姻家庭

庄孝僡妻子曾弥白,是中国科学院动物研究所研究员。

人物评价

“他(庄孝僡)对中国细胞生物学作出的贡献,他的治学态度和为科学的献身精神,永远是我们学习的榜样。”(《实验生物学报》编辑部评)

“有远见的科学家往往有一些共同点,他们对学科的发展经常能结合自己经验的积累,提出一些超前的而别人没有想到的设想。庄先生(庄孝僡)就是这样一位科学家。”(细胞生物学家翟中和院士评)

“为了他(庄孝僡)数十年不顾外界的艰辛,促进和丰富了两栖类发育生物学所做出的贡献。”(纪念庄孝僡获得博士学位50周年,德国慕尼黑大学颁发给他的博士荣誉证书上的题词)