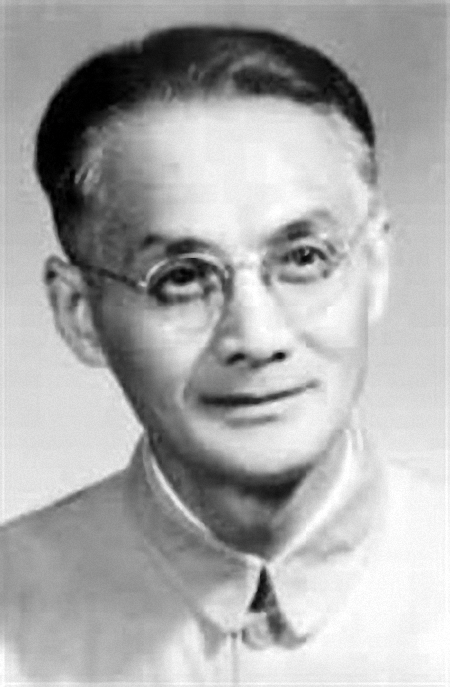

戴安邦简介

基本资料

中文名:戴安邦

国籍:中国

出生地:江苏省丹徒县辛丰镇

出生日期:1901年4月30日

逝世日期:1999年4月17日

毕业院校:美国哥伦比亚大学

职业:教育科研工作者

主要成就:1980年当选为中国科学院学部委员(院士)

人物生平

1901年4月30日,戴安邦出生于江苏省丹徒县辛丰镇。

1919年,考入南京金陵大学。

1921年,兼任南京成美中学物理和化学教师。

1924年,毕业于金陵大学,获得理学士学位;毕业后留校任教,担任金陵大学化学系助教。

1928年,前往美国哥伦比亚大学化学系学习。

1929年,从哥伦比亚大学毕业,获得硕士学位。

1931年,从哥伦比亚大学毕业,获得博士学位,毕业后回到金陵大学任化学系担任副教授。

1932年,参与和发起成立中国化学会,并在解放后曾任常务理事、理事和江苏省化学化工学会理事长等职。

1933年,担任金陵大学教授。

1934年,担任金陵大学理学院化学研究所主任;同年,创办中国化学会《化学》杂志,担任总编辑兼总经理。

1938年,随校西迁四川成都,担任金陵大学化学系系主任。

1947年—1948年,赴美国伊利诺大学化学系任访问学者。

1952年,由于高等学校院系调整,戴安邦担任南京大学教授,同时担任南京大学

主要成就

戴安邦科研成就

科研综述

戴安邦对硅、铬、钨、钼、铀、钍、铝、铁等元素的多核配合物化学进行了系统的研究,其中“硅酸聚合作用理论”的研究成果,澄清了百年来多种片面和自相矛盾的有关报道,是该领域第一个定量理论。论证了合成氨催化剂活化氮的活性中心是铁原子簇,提出了七铁原子簇活性中心结构模型。

学术论著

戴安邦. 无机化学的复兴和发展[J]. 大学化学, 1988(01):1-5.

戴安邦. 基础化学教学的启发式八则[J]. 化学通报, 1985, 000(009):51-56.

戴安邦. 再谈关于配位化学的几个名词[J]. 化学通报, 1985(10):59.

戴安邦. 无机化学的瞻望[J]. 化学通报, 1982, 000(008):000001-2.

戴安邦, 陈荣三, 柳海澄,等. 硅酸及其盐的研究——ⅩⅢ.单硅酸胶凝作用中的离解常数[J]. 化学学报, 1982(08):97-99.

戴安邦. 关于无机化学

社会任职

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1964年12月—1975年1月 | 中华人民共和国第三届全国人民代表大会代表 |

1978年3月—1983年6月 | 中国人民政治协商会议第五届全国委员会委员 |

1978年12月 | 国家科学技术委员会化学组组员 |

1981年6月 | 国务院学位委员会理学学科评议组成员 |

1983年6月—1988年4月 | 中国人民政治协商会议第六届全国委员会委员 |

1987年7月 | 第25届国际配位化学会议主席 |

高校理科化学教材编审委员会副主任兼无机化学组组长 | |

南京大学校工会主席 | |

江苏省科学技术协会副主席 | |

江苏省化学化工学会理事长 | |

中国化学会常务理事 | |

中国民主同盟中央委员 | |

《无机化学学报》主编 | |

《高等学校化学学报》副主编 |

人物评价

戴安邦是中国配位化学领域的开拓者和奠基人,他也是中国著名化学教育家,一直以来对中国化学教育工作的开展具有非常重要的指导意义。(南京大学化学化工学院党委书记朱成建评)

戴安邦是中国较早从事胶体化学和配位化学研究的学者之一,也是中国配位化学的奠基人之一。对中国化学科研工作和化学教育事业作出了贡献。(南京大学化学化工学院评)

后世纪念

南京大学高济宇院士、戴安邦院士助学金

2010年2月28日,“南京大学高济宇院士、戴安邦院士助学金”设立签约仪式在化学化工学院会议室举行。广东天普生化医药股份有限公司董事长、化院79级校友傅和亮和南京大学党委副书记任利剑分别代表双方在协议书上签字。

南京大学戴安邦学术讲坛

2015年10月,启动“南京大学戴安邦学术讲坛”,该讲坛是由南京大学化学化工学院设立、旨在推进南京大学化学化工学院与活跃在化学相关领域的顶尖学者间交流的学术讲座系列。

纪念戴安邦先生逝世20周年座谈会

2019年5月17日,南京大学化学化工学院举办第36届优秀实验奖颁奖仪式暨纪念戴安邦先生逝世20周年座谈会。

南京大学高济宇—戴安邦人才发展基金

2020年10月23日,南京大学高济宇—戴安邦人才发展基金捐赠设立仪式在南京大学仙林校区举行,该人才基金为开放式基金,基金规模为5000万元人民币。初始资金来源于黄乐群、傅和亮、杨民民等校友和企