王德宝简介

基本资料

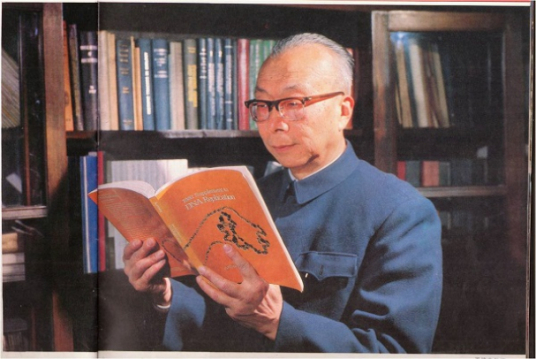

中文名:王德宝

外文名:Debao Wang

国籍:中国

民族:汉族

出生地:江苏泰兴

出生日期:1918年5月7日

逝世日期:2002年11月1日

职业:教学科研工作者

毕业院校:美国西部保留地大学

主要成就:1980年当选为中国科学院学部委员

代表作品:《核糖核酸的化学》、《生理学》、《核酸》

人物生平

1918年5月7日,王德宝出生于苏北平原泰兴县黄桥镇。

1923年,王德宝4岁刚过就开始跟随吴铁珊先生读私塾。

1929年,王德宝放弃在私塾就读,插班进入黄桥镇小学,并从5年级下学期开始学习。

1930年,王德宝小学毕业考入南通私立崇敬中学。

1936年,王德宝中学毕业,报考中央大学和浙江大学,均获录取,王德宝选择了距家较近的南京中央大学。

1937年,日本侵略军轰炸上海,危及南京,中央大学内迁到重庆,王德宝随校内迁。

1940年,王德宝毕业于重庆中央大学,留校任助教。由于处于抗日战争的艰难时期,生活、工作条件都非常困难,除安排学生实验课及主动旁听一些课程、增加知识之外,无法开展研究工作。

1943年,王德宝到成都中央大学医学院生化科,在郑集教授指导下进行植物蛋白质营养价值的比较研究,在《中国化学学会》杂志上发表了数篇论文。

1945年,王德宝晋升为讲师。同年抗日战争胜利后,中央大学在四川的各院系回迁南京,

主要成就

王德宝科研成就

科研综述

发现了胞苷和脱氧胞苷的脱氨酶、腺苷、胞苷和黄苷的核苷水解酶、尿嘧啶氧化酶及脱磷辅酶A磷酸激酶,解决了辅酶A中第三个磷酸的位置,从辅酶I直接合成辅酶II的大量制备方法,30年来为世界各大药厂采用在我国最早开展了核酸生化的研究工作,是我国生产核苷酸类助鲜剂的创始人参加并领导世界首次人工合成酵母丙氨酸转移核糖核酸(tRNA)的研究工作人工合成了具有生物活性的酵母丙氨酸tRNA,使我国人工合成生物大分子的研究水平继续居于世界领先地位,在这项研究中从方案设计到具体路线的制定以及许多技术难关的解决,都发挥了重要作用1982年起从事酵母丙氨酸tRNA结构与功能的关系和tRNA中修饰核苷酸的生物功能等方面的研究。

论文著作

出版著作

出版日期 | 名称 | 作者 | 出版社 |

|---|---|---|---|

1959.11 | 《核糖核酸的化学》 | 王德宝著 | 北京:高等教育出版社 |

1985 | 《核酸结构与功能 1-3》 | 王德宝编 | 中国科学院生物化学研究院 |

1987 | 《核 |

社会任职

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1975年至1978年 | 中华人民共和国第四届全国人民代表大会代表 |

1978年至1982年 | 中华人民共和国第五届全国人民代表大会代表 |

1983年至1988年 | 中国人民政治协商会议第六届全国委员会委员 |

1988年至1993年 | 中国人民政治协商会议第七届全国委员会 |

上海市五届政协委员 | |

中国生物化学与分子生物学会第一、二届常务理事 | |

美国科学促进会会员 | |

促进生物学医学研究中法协会中方会员 |

个人生活

王德宝的祖父生有四子一女,四子为集成、宝山、松樵、养源,一女名晶清。王德宝的父亲王松樵排行老三,是个读书人,曾当过江苏省参议员,他和四弟养源在东大街合开了一个酱园店,称“泗记王永盛”,“泗”在这里是三四两房合伙的意思。父亲对子女要求、教育很严格。王德宝从小受到良好的家庭教育。

人物评价

先生无论是做学问还是做人,都是学界楷模,后辈榜样。(李伯良评)

王德宝在中国最早开展了核酸生化的研究工作,是中国生产核苷酸类助鲜剂的创始人,参加并领导世界首次人工合成酵母丙氨酸转移核糖核酸(tRNA)的研究工作,人工合成了具有生物活性的酵母丙氨酸tRNA,使中国人工合成生物大分子的研究水平继续居于世界领先地位,在这项研究中从方案设计到具体路线的制定以及许多技术难关的解决,王德宝都发挥了重要作用。(光明网评)

王德宝先生,为祖国的科学研究事业做出杰出贡献,先生一生淡泊名利、严谨治学、宠辱不惊、高风亮节的大师风范而折服;为先生一生追求真理、无悔奉献科学,以及他挚热的爱国情怀所感动。(泰兴市科学技术协会评)