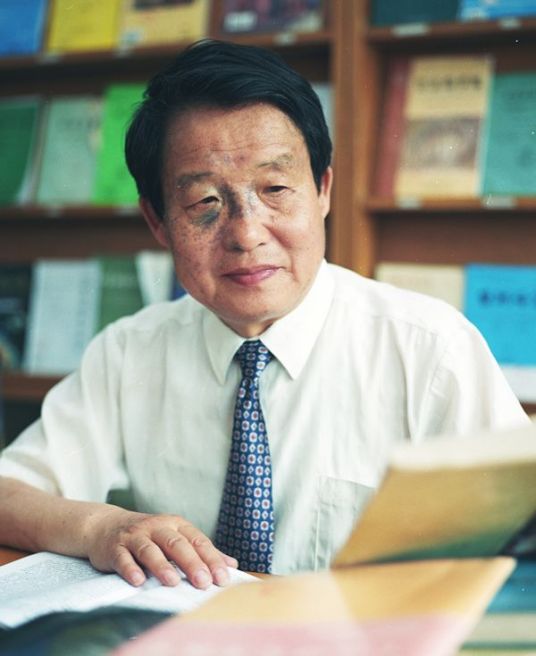

马在田简介

基本资料

中文名:马在田

国籍:中国

民族:汉族

出生地:辽宁法库

出生日期:1930年10月04日

逝世日期:2011年06月05日

职业:教育科研工作者

毕业院校:前苏联列宁格勒矿物学院

信仰:共产主义

主要成就:1991年当选为中国科学院学部委员(院士)

代表作品:《地震成像技术》

政治面貌:中国共产党党员

人物生平

1930年10月4日,马在田出生于辽宁法库。

1950年,从东北实验学校(现辽宁省实验中学)高中毕业,并考入东北大学建筑系。

1952年,经国家选派赴苏联列宁格勒矿业学院留学,转学地球物理勘探。

1956年,加入中国共产党。

1957年,从苏联列宁格勒矿物学院地球物理系毕业,并获得地球物理勘探工程师学位。

1957年—1960年,在地质部和石油部联合地球物理研究队工作。主要是对华北100万平方公里新区的地球物理方法和资料进行综合研究,任该队技术员。

1960年—1961年,在石油部华北石油勘探处地球物理研究队工作任队长,工程师。

1961年—1964年,在石油部华东石油勘探局研究所任地球物理研究队队长,工程师。

1964年—1965年,在胜利油田地质研究所从事地球物理方法研究,任地震工作方法专题组组长。

1965年—1973年,在四川石油管理局地调处任大队技术负责人及研究队队长。

1973年—1985年,在石油

主要成就

科研成就

科研综述

马在田于20世纪50—60年代提出以“突出地震反射标准层方法”为代表的一系列地震方法,为华北盆地迅速找到油田发挥了重要作用。20世纪70年代领导和参与创建中国大型计算机地震勘探数据处理系统的工作。20世纪80年代着重地震偏移成像和三维地震勘探方法的研究,在偏移成像原理和方法的研究方面取得重大成果。20世纪90年代承担国家自然科学基金重大项目“地震波传播与波场成像”,在深度偏移方法和多分量地震数据处理新理论与新技术方面取得进展。

1960年代,马在田在华北石油勘探会战期间,提出了有别于发现大庆油田的“解放波形”、“突出标准地震反射层”的地震勘探方法,成为当时华北-渤海湾地区公认的地震勘探标志性成果。1961年,根据地震构造图确定了胜利油田发现井——华8井,在此基础上又确定了新钻探井位,于1962年9月23日打出了日产千吨级的油井。

1970年代,马在田主持中国首个地震勘探数据处理软

社会任职

马在田先后担任上海市科学技术协会副主席;《地球物理学报》等多种期刊编委;中国地球物理学会理事;中国石油学会物探专业委员会顾问;上海市地球物理学会名誉理事长;美国科学促进会(AAAS)荣誉会员;国际勘探地球物理学家学会(SEG)会员;中国科学院地质与地球物理研究所、浙江大学、青岛海洋大学、吉林大学、中国石油大学(华东)兼职教授;东北大学名誉董事。

人物评价

马在田为中国油气资源勘探和地球物理探测技术的发展做出了重要贡献。(同济大学评)

马在田在反射地震学方法方面提出过许多独创性的原理和技术,对发展中国地震勘探事业具有重要作用。他意志坚强,乐观向上,即使在重病期间,仍念念不忘中国油气勘探事业的发展,并亲自组织大型前瞻性科技攻关项目;他谦和宽厚,乐于助人育人,关心年轻一代的成长。(新华网评)

马在田很早便有意识地在学校推动形成产学研结合、多学科交叉融合的科学研究特色,他为同济大学海洋与地球科学学科的发展作出了不可估量的贡献。(中国新闻网评)