王世真简介

基本资料

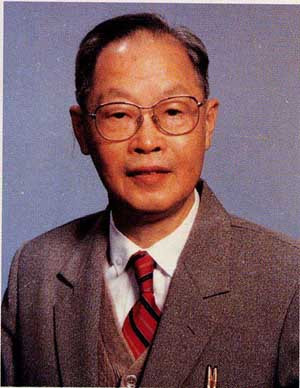

中文名:王世真

国籍:中国

出生地:日本千叶

出生日期:1916年3月7日

逝世日期:2016年5月27日

毕业院校:美国爱荷华大学

职业:教育科研工作者

主要成就:1980年当选为中国科学院学部委员(院士)

性别:男

原籍:福建福州

人物生平

1916年3月7日,王世真出生于日本千叶,原籍福建福州,两岁时随留学归国的母亲回到家乡福州市。他辗转福州、南京,读完了小学、中学。

1933年,考入燕京大学化学系。

1934年,转入清华大学化学系读书。

1937年,从清华大学化学系毕业,在化学家袁翰青教授的推荐下,王世真进入贵阳医学院任教。

1946年,获得班廷奖学金,前往加拿大多伦多大学学习药理学,半年后转入美国爱荷华大学化学系。

1948年,从美国爱荷华大学毕业,获得化学硕士学位。

1949年,从美国爱荷华大学毕业,获得化学博士学位,毕业后担任美国爱荷华大学放射性研究所副研究员。

1951年,从美国回到中国北京,被聘为北京协和医学院生化系副教授。

1956年,晋升为教授,之后担任中国协和医科大学教授,中国医学科学院首都核医学中心主任,放射医学研究所副所长。

1968年,被下放到江西干校劳动。

1980年,当选为中国科学院学部委员(院士)及生物学部常委。

19

主要成就

王世真科研成就

科研综述

抗日战争时期,王世真在中国国内首次研制成功了抗疟新药扑疟母星和抗肺结核的特效药“雷米封”;作为国际上早期合成放射性标记物工作者之一,20世纪60年代,在国际上首次研制出6-碘代胆固醇用于肾上腺皮质显像,并首次合成了用于研究人体内蛋白质代谢的稳定核素15N标记甘氨酸,建立了用气相层析—质谱—计算机(GC-MS)联用仪进行生物样品中稳定核素定量的方法,用于人体的代谢研究。1990年,王世真在中国国内首先建立了13C—脂质酸和13C、14C双标记呼气实验以及13C—尿素呼气实验诊断胃幽门螺旋杆菌(HP)的方法。他的实验组在中国国内研制了多种新型放射性核素显像剂,并制成药盒用于临床。1998年,王世真领衔19名院士,呼吁并最终在北京协和医院建立了中国国内第一个由政府资助的PET中心。2007年,经他再次推动,在北京协和医院引进了国际最先进的PET/CT仪和小动物microPET

社会任职

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1980年 | 中华医学会核医学分会第一届委员会主任委员 |

1981年 | 《中华核医学杂志》首任主编、名誉主编 |

放射医学研究所名誉所长 | |

核医学国家重点实验室学术委员会主任 | |

世界核医学联盟委员 | |

亚大地区核医学联盟国际顾问 |

个人生活

家世背景

王世真的父亲王孝缃早年留学日本,曾作为中国的唯一代表参加了远东医学大会,也曾参与孙中山领导的同盟会和辛亥革命;母亲林剑言是民族英雄林则徐的曾孙女。

婚姻家庭

1978年,王世真前妻亡故,两年之后,他与同行周前女士结婚。

健康状况

2004年5月,王世真因病入院,一度病情危急到了靠鼻饲进食的程度。

人物评价

王世真对中国核医学的发展起了积极推动作用,被誉为“中国核医学之父”。(《光明日报》评)

王世真对中国核医学的研究与应用起了积极的推动作用。(中国科学院评)

王世真热爱祖国,热爱科学;治学严谨,教书育人;著作丰厚,成果累累,是中国著名的科学家、化学家、放射医学家和核医学家,也是世界知名核医学专家。(中华医学会核医学分会评)