马瑾简介

基本资料

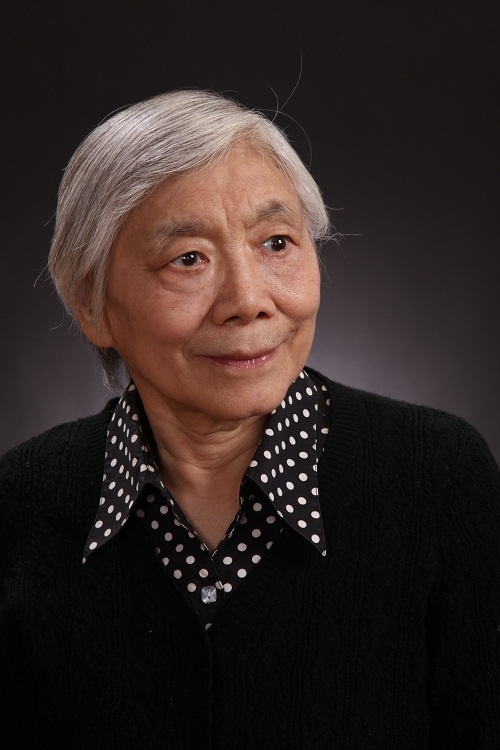

中文名:马瑾

外文名:Jin Ma

国籍:中国

民族:汉族

出生地:江苏省如皋市

出生日期:1934年11月27日

逝世日期:2018年08月12日

职业:教育科研工作者

毕业院校:前苏联科学院大地物理所

主要成就:1997年当选为中国科学院院士

代表作品:《构造物理学概论》

性别:女

政治面貌:中国共产党党员

人物生平

1934年11月27日,马瑾出生于江苏如皋一个兄弟姊妹较多的大家庭,从小养成了要强、不服输的个性。从小学到中学的学习成绩都名列前茅,同时她喜欢大自然而且不怕苦。

1952年7月,马瑾进入北京地质学院普查勘探系学习。

1954年3月,在校期间的马瑾加入中国共产党。

1956年,马瑾从北京地质学院毕业后进入中国科学院地质研究所担任实习研究员。

1958年,马瑾被国家选拔派往前苏联科学院大地物理所攻读研究生,师从构造物理学家格佐夫斯基,所选研究方向是褶曲形成机理的野外研究和模拟实验。在校期间她作为中国留学生学生会主席,在十年大庆时代表中国留学生发言。

1959年,马瑾在进行野外考察的一天夜里,亲身感受过的一次地震,为她以后从事地震前兆研究受到一次深刻的教育。

1962年,马瑾从前苏联科学院大地物理所毕业,获得副博士学位,回到中国前其导师主动向地质学家李四光写推荐信。回国后,她继续在中国科学院地质研究所工作,担

主要成就

科研成就

科研综述

20世纪60年代,马瑾开始研究褶皱构造应力场及其形成机制,并应用含油构造分析中。结合地震需求又转向断裂形成机制研究,得到了断层几何与失稳类型及前兆特征的关系、断层物质类型与断层活动性状的关系以及环境因素的交叉影响等有价值的结果。围绕缝(断)块系统的变形与地震活动性开展了一系列研究,揭示了板内地震过程的一些特点,在地震预报实践中发挥了作用。

构造物理学

1958年赴前苏联深造时,马瑾就开始对“构造物理学”这一新兴边缘学科的研究工作。20世纪60年代初,她关于褶皱和断层成因机制及应力场的实验研究,不仅在中国构造地质研究中具有开拓意义,并受到前苏联和日本等国学者的重视,在石油会战中,她提出岩性组合决定构造变形特征的新认识,加深了对构造变形规律的认识,并在油气构造研究中起到了指导作用;20世纪70年代,她率先开展了构造变形与地震成因机制及地震前兆的实验研究,这一研究在中国地震构造物理学的

社会任职

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1998年—2003年 | 中国人民政治协商会议第九届全国委员会委员 |

2001年—2016年 | 《地震地质》主编 |

2016年—2018年 | 《地震地质》名誉主编 |

地震动力学国家重点实验室学术委员会名誉主任 | |

中国地震学会荣誉理事、构造物理专业委员会创始人 | |

中国岩石力学与工程学会荣誉理事、高温高压专业委员会创始人之一 | |

国际岩石力学学会中国小组成员 | |

中国地震局构造物理开放实验室主任 |

人物评价

马瑾关于褶皱和断层成因机制及应力场的实验研究,在构造地质研究中具有开创意义。她参与的“断裂—地块系统变形特征、物理场演化及其与地震活动关系”等课题研究对中国地震构造物理学的发展具有里程碑意义。她领导的“构造变形与地震成因机制及地震前兆”实验研究和她提出的“亚失稳理论”为地震的物理预测研究开拓了思路。(光明网评)

马瑾是中国构造物理与构造地质学科的开拓者和奠基人,她的一生不断拓展研究领域,在构造变形过程和机制、构造物理理论方法和实验、地震机理和预测等领域做出了卓越贡献,学术造诣享誉海内外。她提出的相关理论为中国的地震预测研究走向物理预测开拓了重要的方向。(新华网评)